구급차를 기다리는 동안 한시라도 빨리 심폐소생법을 실시하는 것이 구명률을 크게 좌우한다고 알려져 실시하는 심폐소생법(CardioPulmonary Resuscitation:CPR)에 대해서 생각보다 생존율이 낮은 것을 작가이자 구급의이기도 한 클레이튼 달튼 씨가 지적했습니다.

CPR's true survival rate is lower than many people think : Shots - Health News : NPR

https://www.npr.org/sections/health-shots/2023/05/29/1177914622/a-natural-death-may-be-preferable-for-many-than-enduring-cpr

A 'natural death' may be preferable for many to enduring CPR

Despite its reputation as a lifesaver, for the elderly and medically frail, CPR may cause more harm than good. It's why many doctors opt not to receive it themselves.

www.npr.org

심정지 발생시 흉골의 압박을 실시하면 혈액을 순환시킬 수 있다는 발견은 1878년 고양이에 의한 실험으로 밝혀졌습니다.

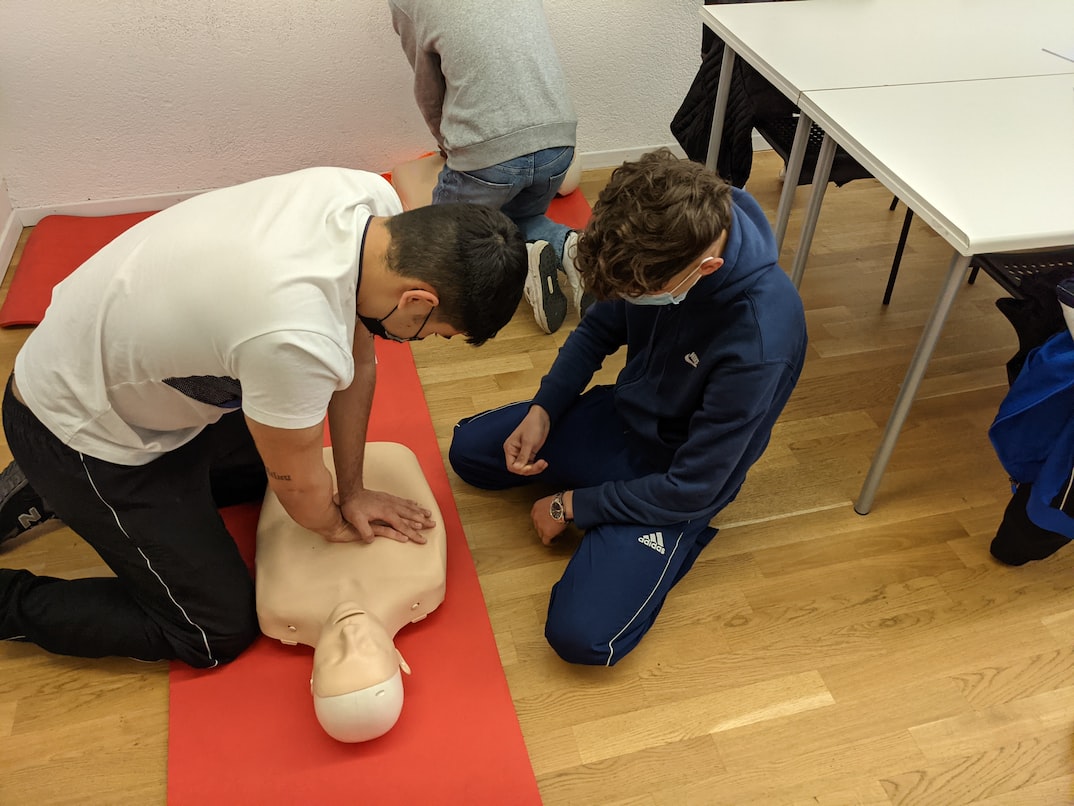

그로부터 약 80년 후인 1959년 존스홉킨스 대학의 연구자가 처음으로 인간에 대해서 실시했고 '누구나 어디서나, 소생 처치를 실시할 수 있고 필요한 것은 양손뿐'이라고 보고했습니다. 1970년대에 일반용의 CPR 강습이 행해지게 되어 심정지 발생시에 우선 실시하는 조치가 되어 갔습니다.

그러나 CPR은 실행하면 도움이 되는 치료법이 아닙니다.

2015년의 'It isn't like this on TV: Revisiting CPR survival rates depicted on popular TV shows'라는 논문에서 의료 드라마 '그레이즈 아나토미'와 '닥터 하우스'의 2010년~2011년 방송분에 대해 조사한 결과, 91개 에피소드 중 심폐소생술의 모습은 46회 묘사되었고 생존율은 69.6%였습니다. CPR 직후 소생한 환자는 71.9%로 대다수가 무사 퇴원하고 퇴원 전에 사망한 케이스는 15.6%. 사전지시에 관한 논의하는 묘사는 2개뿐이었습니다. 연구팀은 드라마에서 생존율이 실제보다 높게 그려지고 있다며 이런 부정확한 묘사는 시청자에게 오해를 유발하고 심각한 질병이나 종말기의 케어의 결정에 영향을 줄 우려가 있다”고 결론내렸습니다.

마찬가지로 2015년 'What CPR means to surrogate decision makers of ICU patients

(ICU 환자의 의사결정자를 대리하는 CPR의 의미)'라는 논문에서는 97명의 피험자 중 72%가 CPR의 생존율을 75% 이상이라고 믿었던 것으로 드러났습니다.

실제로 병원 밖에서 심정지된 약 15만 명의 환자에 대한 79건의 연구를 조사한 논문이 2010년에 발표되었고 원외 심정지 환자의 생존율은 약 30년간 변화가 없는 7.6%. 그리고 제3자가 CPR을 실시했을 경우의 생존율은 10%, 병원내에서 심정지했을 경우의 CPR 생존율은 17%인 것으로 나타났습니다.

환자의 나이가 올라가면 CPR 생존율의 값은 내려가고, 스웨덴에서의 연구에서는 원외 심정지시의 CPR 생존율이 70대 환자에서 6.7%, 90대 환자에서 2.4%였다고 합니다. 또한 만성질환도 생존율에 영향을 주어 암환자나 심장·폐·간에 질환이 있는 환자는 CPR 후 6개월 생존이 2% 미만이었다고 합니다.

조금이라도 소생할 가능성이 있다면 CPR을 시도하는 동기가 된다는 생각에 대해 달튼 씨는 원래 흉골을 압박하는 것 자체가 몸에 해를 끼친다며, 존스홉킨스 대학의 연구자가 최초로 CPR을 실시한 시점에서 합병증으로 갈비뼈의 골절이나 균열이 일어난다고 언급했으며 폐 출혈, 간 열상 등이 일어날 가능성도 있습니다.

특히 고령자의 경우 CPR로 인한 부상이 복구되지 않는 경우가 많으며 CPR을 받고 생존한 70세 이상의 환자 중 기능이 회복된 경우는 38.6%였다는 연구결과가 있습니다.

또 심장이 일시적으로 정지하고 있는 동안에 뇌 등이 데미지를 받는 데 원내 심정지 사례로 CPR을 받고 생존한 환자의 약 3분의 1이 중증의 신경장애를 앓고 있다고 것.

또한 달튼 씨 CPR이 환자뿐만 아니라 의료종사자에게도 영향을 미친다며 그 일례로 의사이자 생명윤리학자인 홀랜드 카플란 씨가 베일러 의과대학의 연수의 시절에 한 경험을 대학의 공식 블로그에 게재하고 있습니다.

Code blues: When is CPR not useful? - Baylor College of Medicine Blog Network

https://blogs.bcm.edu/2019/02/22/code-blues-when-is-cpr-not-useful/

Code blues: When is CPR not useful? - Baylor College of Medicine Blog Network

When should CPR be used in the ICU? Should everyone die in the setting of a heroic, last-ditch effort at revival or is this a wrong societal expectation?

blogs.bcm.edu

카플란 씨는 말기 심부전과 전이성 암을 앓고 있었고 장에서 출혈에 혈액제제의 이용을 희망하지 않았던 82세 남성에게 CPR을 실시했습니다. CPR을 실시하기 전부터 카플란 씨는 이 조치가 무의미한 대처라고 인식하고 있었다고 합니다.

실제로 CPR을 할 때 '갈비뼈가 부러지는 것은 흉골압박이 제대로 이루어지지 않았기 때문'이라고 생각했지만, 자신의 손 아래에서 갈비뼈가 부러졌고 그 감각에 대해 "의학 연수기간 중에서 가장 기분이 나빠진 경험"이라고 회상했습니다.

최종적으로 남성의 가족은 더 이상의 소생조치가 헛됨에 동의했고 남성은 사망했습니다. 심정지 환자에게의 긴급대응을 '코드 블루'라고 카플란 씨는 이 코드에 공포심을 느끼게 되었다고 합니다.

다만 이러한 문제가 있다고 해도 CPR을 하지 않아도 된다고 주장하는 것은 어렵고 2017년의 시점에서 생명윤리학자 필립 로소프 씨와 로렌스 슈나이더맨 씨는 "CPR이 거의 신화와 같은 평판과 분위기를 얻고 있어 CPR을 하지 않는 것은 익사하는 사람에게 로프를 던지지 않는 것처럼 보일 수 있다"고 지적했습니다.

'의학' 카테고리의 다른 글

| 사람이 미세 플라스틱 입자를 흡입하는 메커니즘 (0) | 2023.06.20 |

|---|---|

| 인간을 죽음에 이르게 하는 암이 체내에 퍼지는 원리 (0) | 2023.06.20 |

| 비만의 사람은 '충분히 먹었다'는 신호에 뇌가 반응하는 능력이 손상되어 체중 감량 후에도 회복하지 않는다 (0) | 2023.06.14 |

| 마늘은 즐겨 사용되는데 마늘냄새는 혐오의 대상인 이유 (0) | 2023.06.05 |

| 인공감미료는 체중감량에 도움이 되지 않고 당뇨병 리스크를 높인다는 WHO의 보고 (0) | 2023.05.18 |

| 가벼운 뇌진탕조차 뇌를 '재배선'시켜 장기적인 영향을 초래한다는 연구결과 (0) | 2023.05.11 |

| 체내에서 암세포는 어떻게 처리되는가? (0) | 2023.05.11 |

| 입안이 불타는 것처럼 아픈 '구강작열감증후군' (0) | 2023.05.10 |