스마트폰의 보급으로 식사나 여행지의 사진을 찍어 저장하거나 인터넷에 업로드하는 활동이 당연해졌지만 너무 많은 양의 데이터를 저장하면 곧 스토리지가 가득 차버리므로 가끔 정리할 필요가 있습니다. 그러나 그런 사람 중 일부는 데이터를 삭제하는 것을 꺼리고 병적일 정도로 대량의 디지털 콘텐츠를 저장하는 '디지털 수집강박증(digital hoarding)'인데 정보기술 전문가가 이에 관해 설명했습니다.

Modern-day hoarding: A model for understanding and measuring digital hoarding - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103700

With seemingly endless data storage at our fingertips, 'digital hoarding' could be an increasing problem

https://theconversation.com/with-seemingly-endless-data-storage-at-our-fingertips-digital-hoarding-could-be-an-increasing-problem-190356

With seemingly endless data storage at our fingertips, 'digital hoarding' could be an increasing problem

Running out of disk space and it’s making you anxious?

theconversation.com

최근 쓰레기나 불필요한 가구 등을 모으거나 애완동물을 무질서하게 증식시키는 애니멀 호딩 등이 자주 사회문제로 뉴스에서 나오는데 이러한 문제는 정신의학적으로 수집강박증이라는 정신질환이 연관되어 있다고 봅니다.

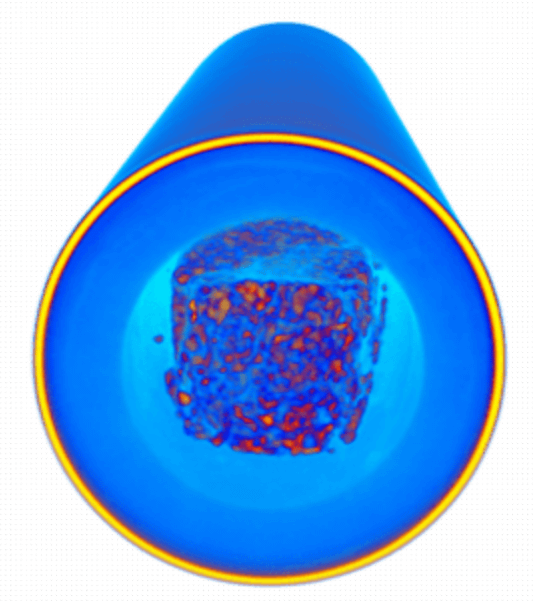

디지털 수집강박증은 수집강박증의 디지털 버전으로 필요하지 않은 디지털 콘텐츠를 대량으로 수집해 버리는 증상을 가리킵니다. 디지털 수집강박증은 특히 물리적 물품과는 달리 데이터가 직접 보이지 않고 장소를 차지하지 않는다는 점이 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다.

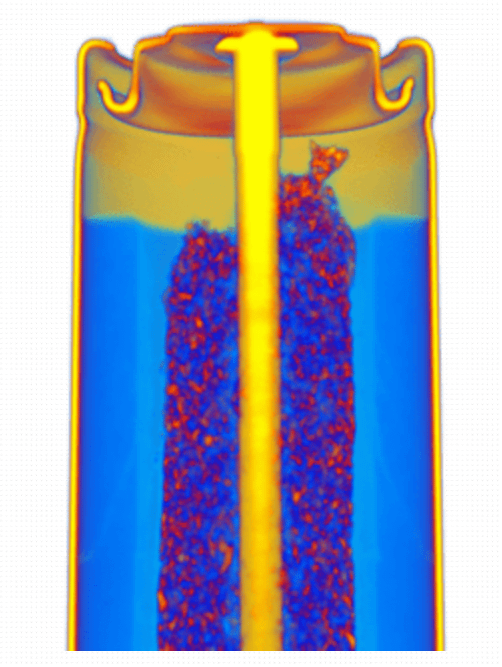

데이터 보존비용이 한없이 0에 가까워진 폐해로 급속히 문제화되고 있는 이 디지털 수집강박증에 대해서 호주의 서던 크로스 대학(Southern Cross University)의 정보시스템학 교수인 Darshana Sedera 씨 연구팀은 846명을 대상으로 한 앙케이트를 실시했습니다.

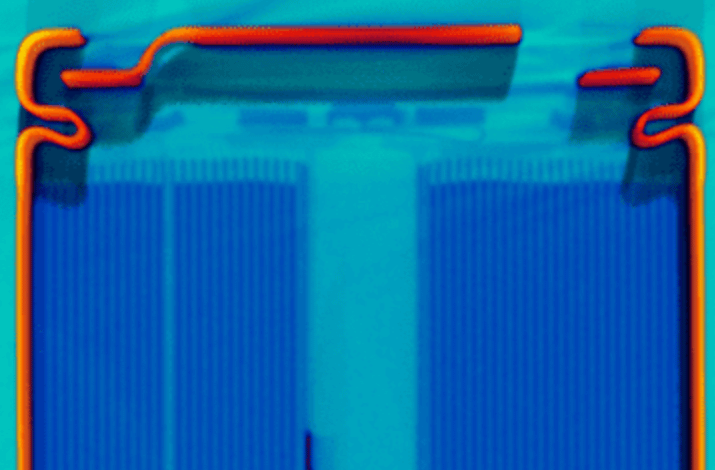

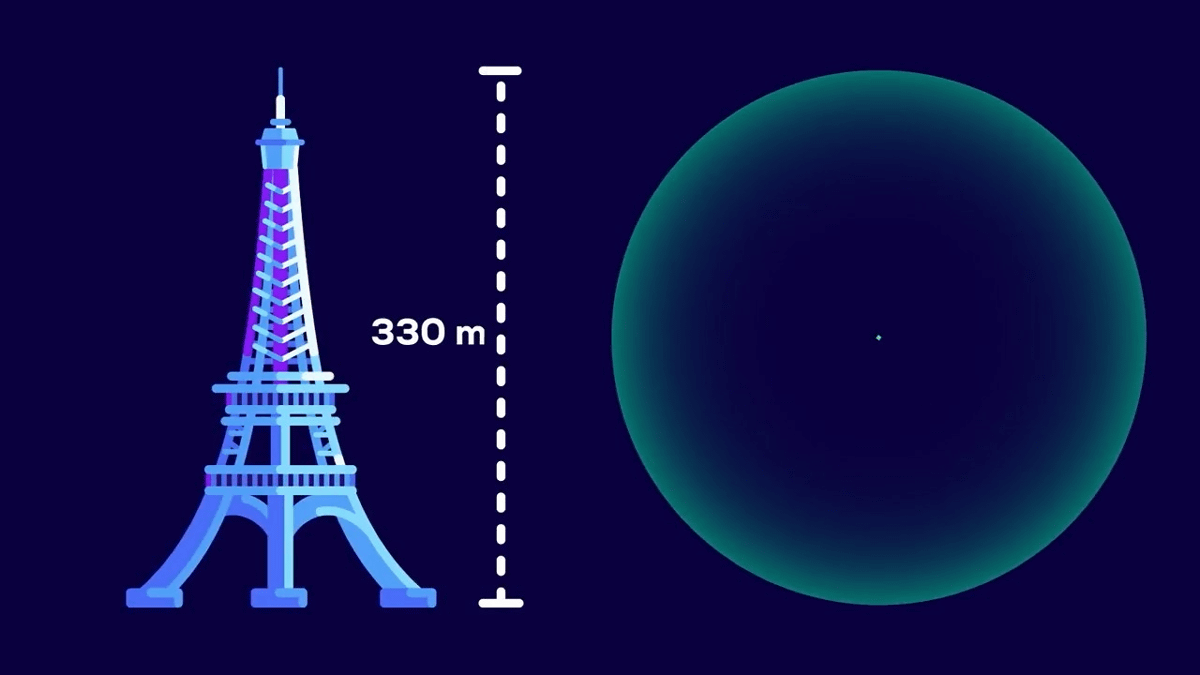

그 결과 디지털 수집강박증인 사람은 그렇지 않은 사람보다 불안감의 수준이 높은 것으로 나타났습니다. 구체적으로는 우울증·불안증·스트레스에 관한 척도로 측정된 불안 레벨의 37%가 디지털 수집강박증으로 설명이 된다는 것. 설문조사에서 발견된 사례 중 일부는 저장장치에 저장한 사진과 소셜미디어에 업로드한 내용을 포함하여 총 40TB의 디지털 콘텐츠를 저장중인 사람도 있었습니다.

영상 콘텐츠를 제작하는 크리에이터나 업무 데이터의 관리를 하는 사람 등 대량의 데이터를 보유하고 있다고 무조건 병적이라고 볼 수 없는 경우도 있습니다.

그래서 Sedera 씨는 디지털 수집강박증의 정의로서 디지털 콘텐츠를 항상 수집하고 있거나 데이터 삭제가 꺼려지고 데이터가 정리되지 않은 상태라는 3가지 기준을 설정했습니다.

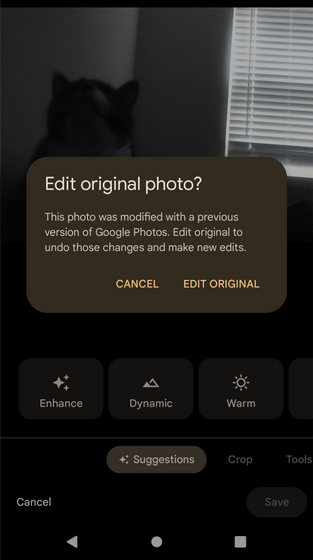

첫 번째 디지털 콘텐츠를 항상 수집하는 행위는 데이터의 가치와 목적을 고려하지 않고 항상 디지털 콘텐츠를 수집하는 것으로 현대에서는 전자적인 커뮤니케이션이 일상이기 때문에 디지털 수집강박증의 사람이 아니어도 전자메일이나 이미지, 동영상 등을 만약을 위해 보관하기 쉽습니다. 그러나 저장한 데이터를 삭제하는 것에 큰 저항을 느끼고 좀처럼 삭제할 수 없는 경우는 두 번째 기준인 '데이터 파기가 곤란한 상태'에 해당할 가능성이 있습니다.

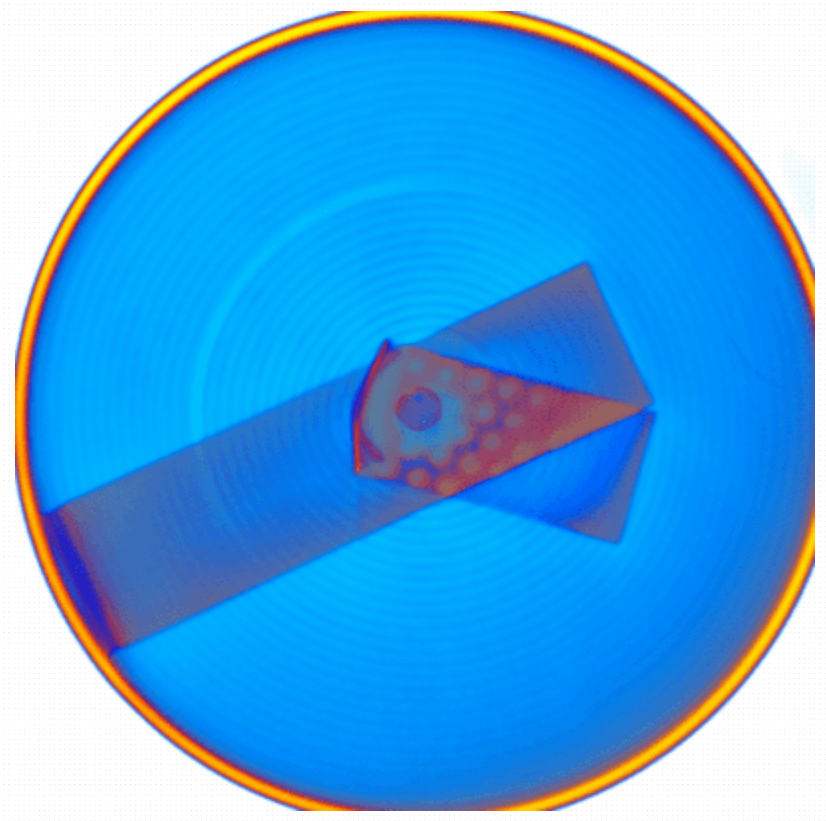

또 귀중한 자료나 여행처에서 찍은 기념사진 등 중요한 데이터는 파일명이나 보존처 등 제대로 정리하는데 디지털 수집강박증에 의해 수집된 데이터는 난잡하게 저장됩니다. 이것이 세 번째 '데이터 산란'입니다.

디지털 수집강박증이 되어 버리면 정신위생에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 그러므로 Sedera 씨는 4가지 조언을 했습니다.

・1년에 1회는 디지털 콘텐츠의 대청소를 하는 습관을 들여 데이터를 정리할 수 있도록 한다.

・불필요한 디지털 컨텐츠는 줄이도록 유의한다.

・사진이나 미디어 파일, 이메일 등을 관리하는 나름대로의 방법을 찾아낸다.

· 만연하게 참여하고 있는 소셜앱 그룹 등 SNS의 중요성을 재검토하여 자신에게 필요한 것만을 남긴다.

이러한 디지털 수집강박증 대책에 어려움을 느끼거나 너무 많은 데이터에 답답함을 느낄 경우 정신건강 전문가나 의사와 상담하는 것을 고려해 보라고 Sedera 씨는 권합니다.

'IT' 카테고리의 다른 글

| 사기꾼은 스팸 메일에 일부러 오자와 탈자를 넣어 대상을 선별하고 있다 (1) | 2022.12.06 |

|---|---|

| 해커가 비밀번호 관리앱 'LastPass'의 소스코드를 훔쳐 사용자 데이터에 액세스 (0) | 2022.12.02 |

| HDD의 1GB당 가격이 20원까지 하락 (0) | 2022.12.01 |

| 러시아의 우크라이나 침공으로 'IP주소'가 전리품으로 전락 (0) | 2022.11.02 |

| 위성을 이용한 '양자키 전송기술'을 실현하기 위해 유럽우주기관이 기술실증 위성 'Eagle-1'을 2024년에 발사 예정 (0) | 2022.10.17 |

| 서버의 사용하지 않고 방치된 '다크 데이터'가 지구환경을 위협 (0) | 2022.10.11 |

| 동영상 생성 AI 'Imagen Video'를 Google이 발표 (0) | 2022.10.07 |

| 실내용 공기품질 측정기는 처참한 수준 (0) | 2022.10.03 |